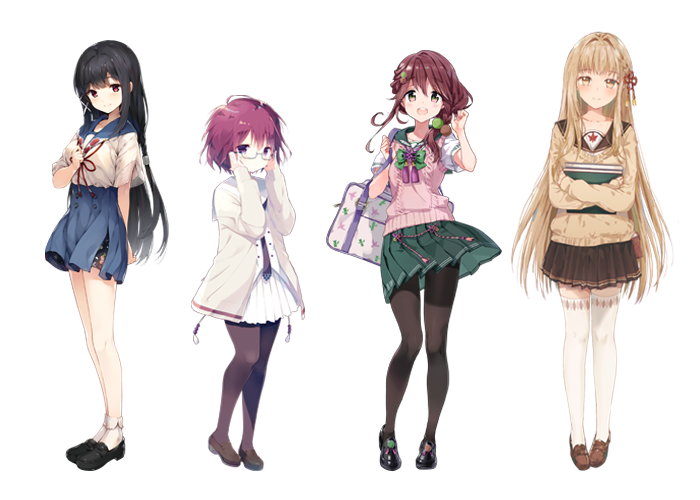

温泉むすめ伝「石和紅の章」

テロワール、というワイン用語がある。

ワインの原料であるブドウは環境の影響を受けやすい果物で、同じ品種でも育った土地によって味や香りが大きく変化する。ブドウの個性に影響を与える「周囲の環境」のことを、本場フランスでは「テロワール」と呼ぶのだ。

テロワールに影響を受けるのはわたしたち温泉むすめも同じだ。例えばわたし、武田信玄のお膝元である石和温泉の温泉むすめ・石和紅はといえば――、

「ふと思ったんですが……。みなさん、本当にこの飲み会楽しんでますか?」

その場が気まずくなるリスクを顧みず、こういう疑問を率直に尋ねてしまう性格である。

その疑問を聞いて、各々で足湯に浸かっていた三人がきょとんとこちらを向いた。

「というと?」と首を傾げるのは作並日果さん。両手で上品に持っているのは、彼女の地元で造られたニッカウヰスキーのニート(ストレート)だ。ちびちびと飲んでいるらしく、会が始まってからまだ一度もおかわりをしていない。

「いえ、少し気になって」と、わたしは続けた。「たとえば日果さん。この四人で集まると大抵は歴史の話になるじゃないですか。でも、日果さんって特に歴史が好きなわけじゃないですよね?」

「ええ、そうですね。いつも漫画や小説のにわか知識で紅さんに怒られてばかりです」

そう言って、日果さんはウイスキーを少し舐めた。唇を湿らす程度に飲むのが艶っぽい。

「む。それはすみません。怒っているつもりはないのですが」

わたしが淡々と謝罪すると、隣にいた体温の高い女性がススッとこちらに寄ってきた。

「コーちゃんは基本的に黙って話ば聞いとるけんねえ。今んごつ、自分が気になったことがあるときだけ突然話し出すけん、誤解されやすかとかもにゃーん♡」

「ちょっ、青井さん。しなだれかからないでください」

わたしのことを「コーちゃん」と呼ぶのは人吉青井さんだ。お酒が好きでお城も好きな人だから、ワインと戦国時代に目がないわたしも親しくさせてもらっている。

彼女は素面では控えめな人なのだが、お酒が回るとスキンシップが増える。愛飲しているのは人吉の名産・球磨焼酎。今日はお湯割りで数杯飲んでいるはずだ。

「ねえ、コーちゃん。うちも楽しゅうなかんごつ見ゆる?」

青井さんはふにゃっと力の抜けた笑顔でわたしを見つめてきた。

「いえ、青井さんはお酒の席ではいつも楽しそうですが……」と、わたしは今度も遠慮せずに答えた。「熊本弁が強すぎて、わたしたちと会話が成立していないことが多いような」

「がーん!」

青井さんは雷で打たれたように固まった。

そんな彼女を見るや、日果さんはすかさず顔を逸らして「こほっ、こほん!」と咳払いをした。笑ってしまいかけたのを誤魔化したのだろう。

「そ、それじゃあ……! あん日コーちゃんと実地調査に行った躑躅ヶ崎館ん曲輪ん話も、人吉城で一緒に見た西洋式武者返しん話も通じとらんかったってことと?」

「あ、いえ。歴史の話は全部分かっていますのでご心配なく」

「ほっ……。それならよかにゃ~……」

そのように補足すると青井さんは安心したようで、わたしの向かい側で足湯に浸かっている女性の膝に「那菜子ちゃん、よかったば~い!」と倒れ込んだ。

「わわっ! 青井ちゃん、お酒がこぼれちゃうべさ!」

いきなり甘えられた秋保那菜子さんは咄嗟に青井さんのグラスを取り上げ、足湯の縁に置いた。草津結衣奈さんで慣れているおかげか那菜子さんはこの手の対応がうまい。

「で、那菜子さんですが」

わたしは青井さんには構わずに話を続けた。

「あれっ? わたしも楽しくなさそうに見えるべか?」

「お酒、飲まないですよね」

「あー……」

那菜子さんは自分の烏龍茶に視線を落とした。今日に限らず、わたしはこの集まりで彼女がお酒を飲むのを見た記憶がない。

「そういえばそうですね。那菜子ちゃん、お酒が飲めないというわけではないよね?」

日果さんが那菜子さんに親しげに語りかけた。作並温泉は秋保温泉のお隣だから、ふたりは気心の知れた仲なのだろう。那菜子さんも日果さんに向かって軽くはにかむ。

「勧められたらいただくべさ。でも、自分からはあんまり」

「もったいなかにゃ~……。飲酒の自由は温泉むすめに許された数少ない特権なんに」

「あはは。それなら、その焼酎をちょっとだけくれてもいいっちゃよ?」

「だめにゃーん♪」

「ふふ。私たちだって、青井さんは球磨焼酎、紅さんは山梨ワイン、私はニッカウヰスキーを勝手に飲んでいるだけですからね。それに……那菜子ちゃんのことを言うなら、紅さんも酔っているようには見えませんけど」

青井さんが那菜子さんにじゃれついている傍ら、日果さんがわたしの側にあるワインの空瓶を見る。つい先ほど開けて、つい先ほど飲み終えたものだ。

そう――これまでのやりとりの傍ら、わたしはワインを飲んでいた。結構なペースで。

「ああ……。わたし、あまり酔わないんですよね。というか、酔っているのかもしれませんが、テンションは変わらないというか」

「体質なんですね」日果さんは目を細めた。「肝機能が強いのでしょうか」

すると、那菜子さんが興味深そうに首を突っ込んでくる。

「そういえば、温泉むすめって肝臓あるんだべか?」

「そりゃあるばい。レントゲンで映ってるの見たことなかと?」と青井さんが加わった。

「いえ、分かりませんよ。スクナヒコさまが神通力で写真だけ差し替えているとか」

「日果ちゃん、それは想像力豊かすぎだべ」

「肝臓といえば、体ん代謝ば司る大事な臓器ばい。仙台城でたとゆるなら二の丸かな?」

「あ、仙台城の話なら歴史に疎いわたしでも分かりますよ。確か造酒屋敷があって――」

「――青葉城ッ!!」

「きゃっ!? な、那菜子ちゃん!?」

「日果ちゃん……。他県の青井ちゃんならいざ知らず、宮城県民の日果ちゃんは『青葉城』って呼ばないと伊達政宗公に失礼だべさ!」

そして――気付けば、わたし以外の三人でどんどん会話が弾んでいった。

女三人寄ればかしましいとはよく言ったものだ。わたしは新しいボトルを開け、次の一杯の香りを楽しみながら耳を傾けた。

歴史のことで怒られる日果さん、方言だらけの青井さん、お酒を飲まない那菜子さん。

そして、必要がなければ話すこともないわたし。

なんとも不思議な組み合わせだが、とりあえず、全員がこの場を楽しんでいるようだ。

「マリアージュ、ですね」

わたしはグラスで口元を隠して、誰にともなくそう呟いた。

「――つまり、雅称の青葉城こそ! わたしたちが使うべき呼び名なんだべさ……って、あれ? なんの話してたんだっけ?」

力説していた那菜子さんが我に返る。青井さんが「ん」とわたしを指した。

「確か、コーちゃんがなかなかええくろわんって話やったよかね」

「そうでしたね。大の酒豪で、しかし決して悪酔いはせず、静かに飲むのが好き……。紅さんの飲み方を見ていると、先日読んだ本に出てきた戦国武将を思い出します」

日果さんはそう言ってうっとりと目を閉じ、物語を思い出すように言った。

「そう――。紅さんは、上杉謙信に似ている気がします!」

「「「……は?」」」

――ビキィ。と、三人分の緊張感で空気に亀裂が入る音がした。

「日果さん……。それは聞き捨てなりませんね」

わたしはゆらりと立ち上がった。日果さんに突きつけるワインの赤は血の色だ。

「えっ……? あ! そ、そうでした! 上杉謙信といえば、武田信玄の――!」

「日果ちゃん、それはうっかりさんだべ……」「こりゃ武田信玄の講義をせにゃんね!」

那菜子さんと青井さんはなぜか嬉しそうである。わたしは早速日果さんに尋ねた。

「日果さん。川中島の戦いって第何次まであったか知ってますか?」

「さ、さあ?」

「ふふふ……。今日は五次会まで帰しませんよ」

わたしはにっこりと笑って、日果さんのグラスにウイスキーを継ぎ足した。

Fin.

written by Toshiaki Sato