温泉むすめ伝「奥飛騨五十鈴の章」

「おーし珊瑚、いいねぇ~! いいよぉ~!」

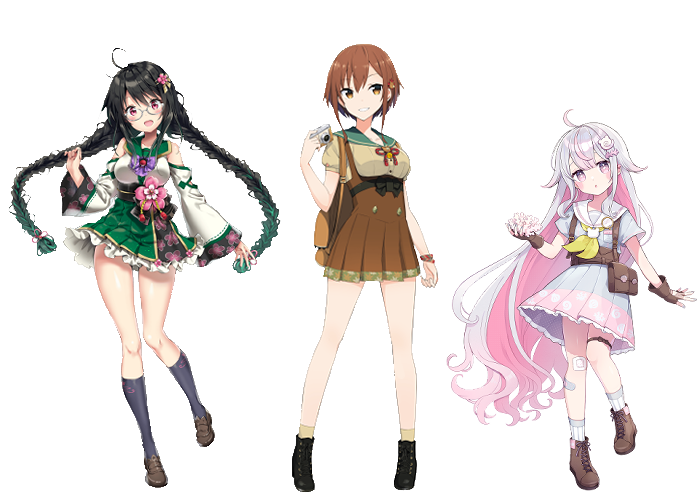

木々も色づき始めたある秋の日のこと。観光客で賑わう北アルプス大橋で、奥飛騨五十鈴は紅葉をバックに福地珊瑚の写真を撮っていた。一通りシャッターを切り終えると、傍らで待機していた平湯みつばが巨大なボストンバッグからいそいそと服を取り出す。

「はい珊瑚! 次はこのクマさんポンチョね! ぼくの推しがおやすみ配信で着てたやつでね、絶対似合うと思ってわざわざ特定したんだから!」

「すずねぇ、みつばねぇ……。もういいよ、終わりにしようよ……」

現在はベレー帽にチェックのお嬢様風ワンピースを着せられている珊瑚が疲弊した顔で呟くが、その声は二人の耳には届かなかった。クマ好きの五十鈴がポンチョを見るなり叫ぶ。

「かわいー! クマさんの耳ついてる!」

「それだけじゃないぞ! 生地触ってみな」

「うわ! ふわっふわ!」

「だろー? ほら珊瑚、100パー着心地いいぞ――って」

見ると、さっきまでそこにいたはずの珊瑚は姿を消していた。みつばが愕然と目を見開く。

「しまった! 逃げられた!」

「ありゃりゃ。さすが珊瑚」

「せっかくのクマさん珊瑚チャンスがぁ……!」

頭を抱えるみつばの隣で、「ドンマイドンマイ」と五十鈴が呑気に笑う。国内外でスーパーモデルとして活躍し、自らもカメラを趣味とする彼女にとって、撮影にはトラブルがつきものである。

「じゃ、天気もいいし、このまま紅葉狩りでもしよっか!」

「なんでやねん! 珊瑚探さないんかーい!」

爆速の切り替えに爆速のツッコミ。五十鈴がさっさと歩き出し、みつばが慌てて追いかける。二人はいつもの調子で橋を渡り、勝手知ったる地元の道を散策し始めるのであった。

♨ ♨ ♨

「――って、また写真撮るのかよ!」

北アルプス大橋を出た二人は、新穂高ロープウェイに乗って『頂の森』へとやって来た。

頂の森は原生林に囲まれたテラスを散策したり、ゆっくり休憩できたりと、大自然を五感で楽しめる人気スポットである。中でもブーメランのように張り出した展望デッキ「槍の回廊」は、檜・穂高連峰の山々を一望できる五十鈴のお気に入りの場所で――到着してからというもの、彼女はみつばそっちのけで紅葉の写真ばかり撮っていた。

「ったくもう。そろそろ珊瑚を探さなくていいのか?」

「珊瑚は珊瑚でやりたいことあるんじゃない? きっとそのへんで化石探しでもしてるよ」

ファインダーから顔を離し、五十鈴はあっけらかんと言う。

「そのへんってどこだよ! 一の谷ならともかく、化石ってそんな簡単に見つかるもんじゃないだろ」

「お。あっちもきれい!」

「聞けって! リッスントゥミー!」

今日もみつばは絶“口”調だなと思いつつ、五十鈴はカメラを構え直す。

と、その時だった。

「あのー……」

背後から声がして、五十鈴とみつばは振り返った。そこには、中学生と思しき三人の少女たちが立っている。

「もしかして、奥飛騨五十鈴さんですか?」

「うん、そうだよ」

五十鈴が答えるや否や、「やっぱり!」と少女たちが黄色い声を上げる。その声をかき分けるようにして、最初に話しかけてきた少女がスマートフォンを握りしめながら言う。

「いつもファッション参考にしてます! 一緒に写真撮ってもらえませんか!?」

「あー……、ごめん」

いつものことなのだろう。慣れた様子で、しかし申し訳なさそうに後頭部を掻きながら五十鈴が謝る。

「それはダメなんだよね。事務所NGってやつで」

「あ、そ、そうですか……そうですよね」

力が入っていた少女の手が、がっくりと力なく垂れ下がる。両隣に立っている他の二人もしゅんと目を伏せ、「すみませんでした」と頭を下げて立ち去ろうとした。

「あ、待って待って。代わりといったらなんだけど、あたしがみんなを撮ってあげる!」

「なんでだよ!」

訳の分からないことをとびっきりの笑顔で言い出した五十鈴に、みつばが秒でツッコミを入れた。五十鈴はけろりとした顔で「何もしてあげられないよりいいじゃん」と言うと、戸惑う少女からスマートフォンを借りて、さっさと立ち位置を決め始める。

「よっしゃ、撮るよー。はい、チーズ」

――パシャリ。パシャリ。パシャリ。

慣れた手つきでシャッターを切っていた五十鈴だったが、何枚か撮るとふと手を止めた。少女に一言断って今し方撮った写真を開き、「うーん……」と唸る。

「どうしたんだよ」

「いや、みんな表情固いなって思って」

「そりゃそうだろ! 憧れのスーパーモデルに写真撮られてるんだから!」

至極不思議そうな顔をして言う五十鈴に、みつばは至極真っ当なツッコミを入れた。

「え、そういうもん?」

「そういうもんだよ! お前のその顔も、長い手足も、みんなの憧れなんだぞ!」

「はあ」

「『はあ』!?」

とうとうみつばの声が裏返った。あ、ヤバい。と五十鈴の表情が固まる。

今のはみつばのツッコミゲージが臨界を超えた合図である。彼女は眼鏡のレンズを鋭く光らせながらずずいっと五十鈴に詰め寄ってきて、「いいか?」と重々しく言う。

「この子たちにとってお前は推しなの。推しに会った時の気持ちが分かるか?」

「分かりません……」

「だろうな。お前はドがつく鈍感だからな。だから風景撮るのは得意でも人を撮るのが苦手なんだよ」

「すいません……」

正論に次ぐ正論である。マシンガンのように責め立てられた五十鈴がどんどん小さくなっていく。

と、肩を震わせて何かを堪えていた少女たちがぷっと吹き出した。

「ふ、ふふ……。あははははっ!」

「五十鈴さんみたいに完璧な人も、友達の前だとそんな感じなんですね!」

「……え、え?」

何がツボにはまったのか分からず、五十鈴はきょとんと彼女たちを見て――おっ、と気付いた。

表情からぎこちなさが消え、自然な笑顔があふれている。

写真を撮るのに一番大事なのは、シャッターチャンスを逃さないことだ。五十鈴は迷いなくスマートフォンを構え、パシャリ、とシャッターを切る。

「いいね、みんな最高! 紅葉に負けない笑顔だね!」

そのまま次々にシャッターを切っていく。少女たちに明るく声をかけながら、時にはポージングを指示しながら。最後は少女たちの家族をも呼び集めて集合写真を撮り、五十鈴の撮影会は無事に終了した。

手元に返ってきたスマートフォンで写真を見て、少女たちは嬉しそうにはしゃいでいる。その光景を眺めながら、五十鈴は達成感でいっぱいだった。

いい仕事をすると、もっともっといい仕事がしたくなる。

五十鈴は晴れやかな笑顔を浮かべると、隣のみつばに向かって言った。

「やっぱ写真はいいね。ってことで、次の撮影いこっか!」

「もういいっての!」

爆速の切り替えに、爆速のツッコミ。と、スマートフォンを借りた少女がくすりと笑った。

「お二人って、とっても仲良しなんですね」

「え? いやいや全然! 振り回されっぱなしだよ!」

「うわ、否定された」

渋い顔をするみつばに、五十鈴はニヤケ顔でジト目を向ける。

「そっかー。あたしたち仲良しじゃなかったんだー」

「急にめんどくさい絡み方やめろ!」

そのやりとりに少女たちがますます笑う。和気藹々とした空気の中――そんな空気などどこ吹く風といわんばかりに、ペタペタともう一つの足音が近づいてきた。

「すずねぇ~、みつばねぇ~」

「あ、珊瑚」

薄桃色の瞳を爛々と輝かせてやってきたのは珊瑚である。彼女は興奮した様子で眼下を指差して、言う。

「あっちに化石、見つけた……!」

「マジか!?」

「おー、すごいじゃん! 珊瑚なら見つけられると思ってたよー!」

いつもの眠そうな様子はどこへやら、珊瑚は「来て……!」と素早く身を翻して走り出す。

「ちょ、待てって……うお!? めっちゃ服汚れてる!」

よく見れば、撮影のためにしつらえた可愛いワンピースの裾が泥だらけである。すたこら走っていく珊瑚の背を、みつばが慌てて追いかけていった。

「……」

二人の背を眺めていた五十鈴は――ふと、何かを閃いたように自分のカメラを掲げ、走る二人の写真を撮った。

ファインダーから顔を離して、うひひと笑う。そうして、ゆっくり歩きながら二人に向かって呼びかけた。

「おーい。二人ともそんなに急いだら転ぶよー」

秋風が三人を笑うように、さわさわと木の葉を揺らしていた。

(おわり)

written by Miyuki Kurosu